JBL Free X

In aller Kürze

Mit den JBL Free X bietet der gleichnamige Hersteller komplett kabellose True Wireless In-Ear-Kopfhörer an. Diese überzeugen im Test mit einem bequemen, sowie sicheren Sitz und einem Transportcase, welches zwar etwas größer ausfällt, doch dafür eine Gesamtlaufzeit (inkl. aufladen) von 24 h ermöglicht. Auf was man hier jedoch leider Verzichten muss, ist eine Lautstärkeregelung direkt über die Ohrhörer, doch dafür stimmt wiederum der Klang.

Gefällt uns

- Tragekomfort

- IPX5-Zertifizierung (Spritzwasserschutz)

- geringes Gewicht (6,5 Gramm pro In-Ear)

- Akkulaufzeit (24 h mit Ladecase)

- guter Klang

Gefällt uns weniger

- keine Lautstärkeregeleung

- hohe Latenz

- dumpfes Mikrofon (nur Mono)

JBL FREE X

TEIL 1

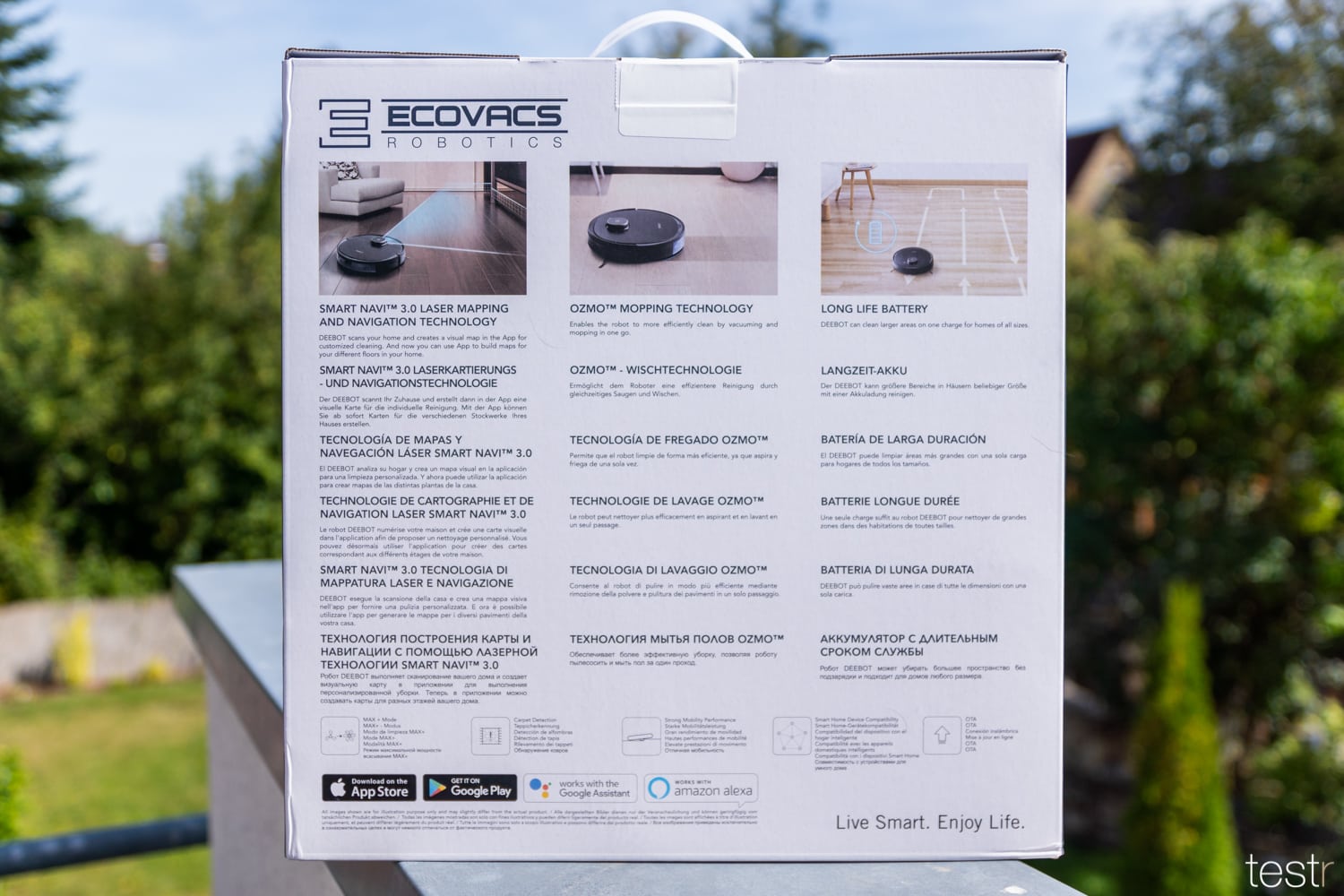

Verpackung

JBL liefert die JBL Free X wie gewohnt in einer stabilen Hauptverpackung aus, welche wiederum in eine mit zahlreichen bedruckten Umverpackung eingeschoben ist. Bevor wir uns das Innenleben und somit den Lieferumfang näher ansehen, möchte ich auch hier wieder wie gewohnt die Umverpackung näher beschreiben. Schließlich erfährt man hier die wichtigsten Merkmale der True Wireless In-Ears.

Wie ich es bereits von den bisher getesteten JBL Produkten gewohnt bin, ziert die Vorderseite nicht nur der Name des Unternehmens und des Produktes, sondern auch eine großen Abbildung der beiden Ohrhörer. Unter dem Namen des Produktes (Free X) wirbt JBL ebenso gewohnt, mit den wichtigsten Merkmalen des jeweiligen Produktes. In dem Fall der JBL Free X, zählt dazu unter anderem, dass diese schweißresistent sind und einen Tragekomfort mit sicherem Sitz bieten sollen. Rechts unten in der Ecke wird außerdem darauf hingewiesen, dass das True Wireless Modell eine komplette Akkulaufzeit von 24 Stunden inkl. Ladecase ermöglicht.

Die linke Seite hält wenig Informationen bereit, denn hier ist lediglich ein Bild von einer Frau mit dem JBL Slogan „Dare to Listen!“ Abgebildet. Dafür hält die Seite gegenüber (rechts) einige weitere Infos bereit. Hier ist nämlich erneut eine Abbildung der True Wireless In-Ears zu sehen und darunter ist der Lieferumfang in Form von kleinen Skizzen aufgelistet.

Kommen wir nun noch zur Rückseite. An dieser fällt direkt die längliche Aussparung auf, durch welche man die beiden True Wireless Ohrhörer erkennen kann. Dies ist möglich, da JBL hier in der Hauptverpackung ein transparentes Sichtfenster eingesetzt hat. Des Weiteren prangen hier natürlich die bereits von der Vorderseite bekannten Infos, wie z. B. der Herstellername und der des Produktes. Unterhalb des Sichtfensters ist eine Abbildung zu sehen, bei denen die beiden Ohrhörer in dem geöffneten Ladecase eingelegt sind. Darunter gibt JBL anders wie vorne an, dass der Akku in den Ohrhörern genau genommen 4 Stunden hält, und dank dem Ladecase um insgesamt 20 h erweitert werden kann. Zudem werden hier erneut drei für JBL wichtige Ausstattungsmerkmale genannt.

Direkt nach dem Durchtrennen der Versiegelung an der Unterseite kann das Innenleben der Umverpackung durch eine schwarze Stoffschlaufe herausgezogen werden. Anschließend wird der Deckel der Verpackung ganz einfach von vorne nach hinten aufgeklappt. Dabei stellt man direkt fest, dass hier viel mit Schaumstoff gearbeitet wurde, sodass hier alles gut geschützt wird. In dem untern 2/3 der Verpackung liegt im Zentrum einer Schaumstoff-Zentrierung das runde Ladecase, zu dem ich im nächsten Punkt noch ausführlich eingehen werde, genauso wie auf die Ohrhörer selbst. Darüber befindet sich eine kleine flache, schwarze Kartonage, in welcher sich neben einer Kurzanleitung auch die üblichen Beschreibungen befinden. Darunter wiederum befinden sich zwei weitere kleine Schachteln. In einer davon befinden sich die beiden Ohrhörer, welche hier ebenfalls in Schaumstoff eingelassen sind und in der Zweiten sind neben den verschiedenen großen Ohrtips und Gel-Einsätze auch ein kurzes Micro-USB Kabel verstaut.

(Verpackung: 4 von 5 Punkten)

Design

Der Markt der True Wireless Kopfhörer wird immer schwerer umkämpft. Kein Wunder, denn inzwischen sind zahlreiche Modelle auf den Markt gekommen, welche dank guter Akkulaufzeit und gutem Klang, immer mehr die herkömmlichen via Kabel verbunden Modelle verdrängen.

Mit den Free X hat JBL ebenfalls ein komplett kabelloses In-Ear Modell auf den Markt gebracht. Diese werden, wie für True Wireless In-Ears üblich zusammen mit einem Ladecase ausgeliefert. Dieses Ladecase ermöglicht zum einen die lange Gesamt-Akkulaufzeit und zudem können bzw. sollte die In-Ears auch darin aufbewahrt werden. Schließlich gibt es nichts Ärgerlicheres, als wenn man ständig die In-Ear Kopfhörer suchen muss. Bevor ich euch das Ladecase näher vorstelle, möchte ich euch zuvor die In-Ear Ohrhörer selbst ausführlich präsentieren.

In-Ear

JBL hat die Free X ergonomisch geformt, sodass diese selbst ohne zusätzliche Sport-Einsätze sehr gut in den Ohren halten. Das Gehäuse selbst ist tropfenförmig und auf den ersten Blick etwas „klobiger“ ausgelegt. Doch eingesetzt in den Ohrkanal, stehen diese nicht übermäßig aus dem Ohr hervor. Der Ohrkanal verläuft geschwungen in einem neutralen Bogen, sodass die Ohrhörer sich zusammen mit den aufgezogenen Ohrtips perfekt dem Ohrkanal anpassen und wie bereits erwähnt sehr sicher halten.

Das Gehäuse besteht wie bei eigentlich fast allen True Wireless In-Ears aus Kunststoff. Dieser Kunststoff fühlt sich soweit sehr gut an, sodass selbst an den Übergängen der beiden Gehäuseteilen keine gravierenden und unschönen Kanten spürbar sind. Insgesamt besteht das Gehäuse nämlich aus zwei Teilen, wobei beim äußeren Teil, welcher später nach außen zeigt zusätzlich noch links und rechts ein Druckknopf eingelassen ist. Diese Druckknöpfe, welche an jeder Seite beim betätigen unterschiedliche Kommandos ausführen, sind von einem silber-matten Ring umgeben, hinter dem sich ein Leuchtring befindet. Dieser leuchtet je nach Status weiß oder blau. Beim Laden leuchtet der Ring z. B. weiß, und direkt nach dem Drücken der Taste pulsiert dieser kurze Zeit blau auf. Auf die Bedienung komme ich später im Verlauf dieses Testberichtes unter dem Punkt „Bedienung“ noch ausführlicher zurück.

JBL bietet den Free X sowohl in dem von mir getesteten Schwarz, als auch einem schlichten Weiß an. Beim weißen ist der innere Teil des Gehäuses nicht wie an der Außenseite weiß, sondern gräulich und zudem sind die mitgelieferten Ohrtips und das Ladecase bei diesem Modell in Weiß gehalten. Ansonsten sind sich beide Modelle identisch gestaltet.

Am rechten Ohrhörer befindet sich an der äußeren Seite in Richtung Wange (bzw. Mund) eine kleine Aussparung. In bzw. hinter dieser Aussparung verbirgt sich ein kleines Mikrofon. Dieses wird unter anderem für die Bedienung des im Smartphone integrierten Sprachassistenten bzw. auch zum Telefonieren genutzt. Daher ist es bei den JBL Free X auch so, dass der rechte Ohrhörer der Master (Bluetooth-Empfänger) ist und somit immer verwendet werden muss. Der Linke wiederum bekommt das empfangene Signal mit geringster Verzögerung zugesendet und könnte daher falls gewünscht auch im Ladecase verbleiben.

Vertauschen kann man die beiden In-Ears eigentlich nicht, denn falsch eingesetzt würde dieser nicht wirklich bequem Sitzen, geschweige denn halten. Doch damit man dennoch gleich erkennt, welcher Ohrhörer wo hinein gehört, ist an der Innenseite ein großes „R“ für rechts und „L“ für links eingeprägt. Direkt neben den Buchstaben ist eine Fläche eingebracht, welche zwei vertiefte goldene Flächen beinhaltet. In diese beiden Aussparungen dringen die goldenen Kontaktstifte des Ladecases ein und versorgen den im Ohrhörer integrierten Akku beim Einsetzen wieder automatisch mit Strom. Die beiden Kontakte umgibt eine kleine Fläche, in der ein Gegenkontakt integriert, sodass die In-Ears beim einsetzen in das Ladecase automatisch durch Magnete an ihre Position fixiert werden.

Ladecase

Genau wie die Kopfhörer besteht auch das Lade- und Aufbewahrungs-Case aus einem Kunststoff. Hierbei kommen jedoch unterschiedliche Materien bzw. Oberflächenstrukturen zum Einsatz. Beim Deckel handelt es sich z. B. um zu ca. 70 % getönten Kunststoff, der im geschlossenen Zustand wie komplett eingefärbter Kunststoff aussieht. Doch legt man die beiden In-Ear Ohrhörer ein, dann sieht man dadurch deren Status-Ring und die vier Akku Status-LED´s aufleuchten. Das sieht gerade beim Aufladen im dunkeln sehr schick aus. Die unter hälfte des Cases wiederum ist zusätzlich mit einer Oberflächenstruktur versehen, welche sich nicht nur angenehm anfühlt, sondern zudem die Gefahr vor Kratzer deutlich vermindert.

Das Ladecase liefert JBL wie bereits angedeutet in der gleichen Farbe mit, in der man auch die True Wireless In-Ears wählt. Die Form und die Größe erinnert mich persönlich an die des JBL Clip, bloß ohne Karabiner. Mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Höhe von 32 mm ist das Case zwar nicht wirklich klein, doch in eine Tasche oder Rucksack passt es auf jeden Fall hinein. Bei einer Jeanshose würde ich das nicht mehr behaupten, denn bei den eng anliegenden Hosen an Frauen und teils auch bei Männern, wird es da in der Hosentasche schnell eng bzw. es würde teils blöde aussehen.

Ein Magnetverschluss, der das Case automatisch geschlossen hält, oder einen Knopf, den man zum öffnen drücken muss, gibt es bei dieser Ausführung von Case nicht. Doch dies ist auch gar nicht nötig, denn öffnet man das Case nicht über ca. 65°, dann klappt dieses automatisch durch das Gelenk wieder kraftvoll zu. Öffnet man es weiter, dann springt der Deckel automatisch auf ein Öffnungswinkel von ca. 90° auf. Dieser Verschlussmechanismus hat jedoch auch seine Nachteile. Denn durch die Federspannung am Gelenk ist es eigentlich unmöglich, das Case mit nur einer Hand zu öffnen. Daher muss man dies immer mit zwei Händen öffnen, was sich etwas Negativ auf den Komfort auswirkt.

Im inneren des Case sind einige Zeichen wie z. B. links: Track vor- zurück und rechts Play/Paus, sowie ein Telefonhörer und ein Bluetooth-Logo. Diese sind hier nicht ohne Grund. Denn diese Zeichen geben genau an, was man durch das Betätigen des Knopfes, an welchem Ohrhörer ausführt. Dazu aber später unter „Bedienung“ mehr.

Die vier weißen LEDs vorne, in der Innenseite zeigen einem den Ladestand des Akkus im Case an. Daher steht in diesem Fall jede einzelne LED für 25 % Energie. Eingesetzt in das Ladecase halten die beiden Ohrhörer bombenfest, hier kann man das Case problemlos im offenen Zustand Überkopf halten, ohne das einer der beiden Ohrhörer herausfällt. Sollte der Akku des Lade Case leer sein, dann wird dieser mithilfe des mitgelieferten Micro-USB-Ladekabel aufgeladen. Der Anschluss hierfür befindet sich hinten rechts unter einer Silikon-Abdeckung, welche sich dank Griffmulde einfach öffnen lässt.

(Design: 4 von 5 Punkten)

Verarbeitung

Mit der Verarbeitung und Materialwahl der JBL Free X bin ich soweit zufrieden. Die Übergänge an den In-Ears sind sehr gut verarbeitet, sodass man hier zwar die Unterbrechung sieht, aber nicht spürt. Ebenfalls gefällt mit das Ladecase, dieses ist zwar im Vergleich zu manch anderen True Wireless Modellen etwas klobiger, doch dafür bietet es die Möglichkeit der Akku bis zu 5-mal aufzuladen. Sprich, es ermöglicht zu den 4 Stunden Laufzeit der In-Ear zusätzliche 20 Stunden Musikwiedergabe.

Lediglich der Deckel des Ladecase ist hier etwas empfindlicher gegenüber Fingerabdrücken. Doch diese lassen sich hier relativ gut wieder mit einem Tuch wegwischen. Zusammen mit den In-Ear und dem Case, kommt man auf ein Gewicht von 99 Gramm. Somit sind es klar nicht die leichtesten True-Wireless In-Ears, doch wir reden hier von Gramm, was verstaut in einem Rucksack oder einer Tasche eigentlich kaum negativ auffallen sollte.

JBL hat die Free X so gebaut, dass diese gegen Spritzwasser geschützt sind. Das bedeutet, dass diese nach der Norm IPX5-Zertifiziert wurden und somit gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt sind. Etwas Schade wiederum finde ich persönlich, dass JBL bei diesem Modell immer noch auf einen etwas in die Zeit gekommenen Micro-USB Ladenschluss setzt. Hier hätte ich mir natürlich einen modernen und aktuellen USB-Typ-C Anschluss gewünscht. Betrachte ich jedoch die True-Wireless Ohrhörer vieler anderen Hersteller, die ich bereits getestet habe, dann fällt auf, dass hier JBL kein Einzelfall ist. Immer noch verbauen auch viele andere Unternehmen bei ihren Kopfhörern ein Micro-USB Anschluss. Natürlich hat der Micro-USB Anschluss auf den Ladeprozess keinen negativen Einfluss, hier geht es einfach um die vielen verschiedenen Kabel die ich bei mir daheim haben muss.

(Verarbeitung: 4 von 5 Punkten)